新着情報

お盆について

ご葬儀を終えてから初めて迎えるお盆。

お盆を迎えるにあたって何を準備し、どのように過ごせばいいのでしょうか。

お盆の由来

正式には盂蘭盆会(うらぼんえ)と言い、サンスクリット語の「ウランバナ(逆さ吊り)」を漢字で音写したものと言われています。

盂蘭盆経のなかに、釈尊の弟子である目連尊者が餓鬼道に堕ちて逆さ吊りとなり苦しむ母を救う話があり、そこから転じて先祖や亡くなった人たちに食べ物を捧げ、供養する行事となりました。

お盆の意味

先祖の霊魂を迎え供養し、まつる行事です。

時期

もともと旧暦の7月15日を中心に7月13日~16日まで行われていました。

明治時代の改暦に伴い、現在では多くの地域で8月13日~16日に行われるようになりました。

世田谷など東京を中心とした一部の地域は7月13日~16日に行われています。

横浜や埼玉でも東京寄りの地域など7月盆と8月盆が混在している地域もあります。

お盆の準備

13日の夕方に「ほうろく」のうえで「苧殻(おがら)」を焚き、ご先祖様をお迎えします。

16日に夕方、同じように苧殻を焚いて、ご先祖様をお送りします。

精霊棚(しょうりょうだな)に供物を供えます。

新盆

御身内が亡くなってからはじめて迎えるお盆を新盆(にいぼん・あらぼん)、初盆(はつぼん)と呼びます。

故人が仏様になって初めての里帰りとなる為、普段のお盆と比べ丁寧に行います。

新盆用に白提灯を用意します。

四十九日前にお盆を迎えた場合

地域ごとの習慣もありますが、一般的に四十九日(忌明け)前にお盆を迎えた場合は翌年が新盆となります。菩提寺のあるかたはご住職様に相談すると良いでしょう。

世田谷区、目黒区、渋谷区の家族葬のことなら、蒼礼社へご相談ください。

※他の地域でも可能な限り対応します。

株式会社蒼礼社

代表取締役 塩田 正資

株式会社蒼礼社は、皆様の大切な想いに寄り添いながら、葬儀のご相談をお受けしています。 私自身14歳で父を失った経験から命の儚さを感じ、この仕事に携わるようになりました。 蒼礼社では、ご遺族が安心してお別れできるよう、全てのプランに「エンゼルメイク」を含め、 故人を穏やかな姿でお見送りいただけるよう、心を込めてサポートしています。

-

2025.05.12

安くて簡単”の裏にある落とし穴?世田谷区で直葬を選ぶ前に知っておきたい5つのポイント

-

2025.02.14

プロが教える!世田谷区で家族葬・1日葬で失敗しない喪主挨拶:実例と安心の準備ステップ

-

2025.01.24

世田谷区の家族葬の香典マナー完全ガイド 失敗しない5つのポイント

-

2024.12.04

返礼品について

-

2024.11.05

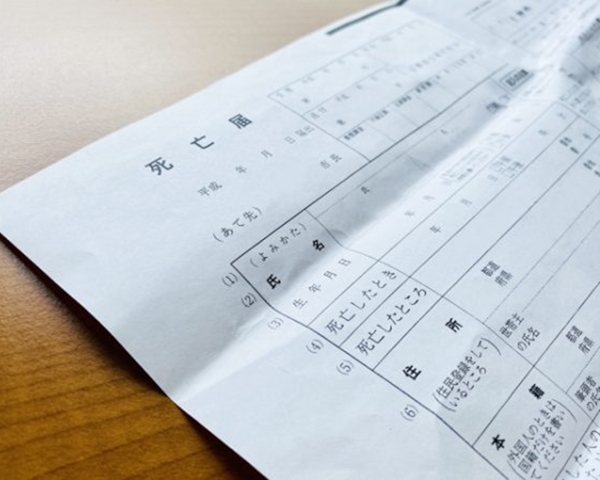

世田谷区の死亡届 わかりやすい書き方と注意事項

-

2024.09.29

初めてでも安心!喪主の心得と世田谷区の葬儀の基本的な流れ

-

2024.09.01

世田谷区で初めての葬儀日程の決め方:押さえておきたいポイント

-

2024.06.13

忌中と喪中の違いとは?知っておきたい喪に服す期間とマナー

-

2024.03.13

お彼岸の意味と過ごし方

-

2024.01.29

忌引き休暇とは?制度の概要と意義を解説

式場案内 / 対応エリア

お問い合わせ

こちらからご相談ください。

また、供花の手配も承っております。

お気軽にお問い合わせください。

下記の地図にある左上のアイコン をクリックすると、表示される情報を変更できます。

をクリックすると、表示される情報を変更できます。

1都3県にある主要な火葬場、区営または市営の式場、寝台車、ご遺体を安置する施設が一目でわかります。