新着情報

世田谷区での葬儀の段取り|初めてでもわかる流れと準備のポイント

葬儀は突然に訪れるものであり、何をどう進めればよいのか戸惑う方が多くいらっしゃいます。特に世田谷区には公営火葬場がないため、近隣の代々幡斎場や臨海斎場などを利用するケースが一般的です。本コラムでは、葬儀の基本的な流れから、日程を決める際の注意点、通夜・葬儀当日の準備やマナーまで、地域事情を踏まえてわかりやすく解説します。世田谷区での葬儀を安心して進めるための参考にしていただければ幸いです。

① はじめての葬儀|段取りや流れを分かりやすく解説

身近な方が亡くなられたとき、多くの方が「何から始めればよいのか分からない」と不安を感じられます。葬儀の手続きや準備は短期間で進める必要があるため、慌てずに順を追って確認していくことが大切です。ここでは、葬儀の一般的な流れを、世田谷区での実際のケースを踏まえて分かりやすくご紹介します。

● 1. 臨終から搬送まで

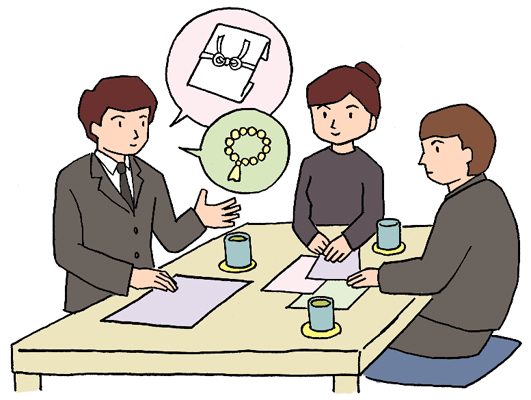

ご逝去後、まず行うのは医師による「死亡確認」と「死亡診断書」の受け取りです。その後、ご自宅や安置施設へ故人様を搬送します。世田谷区では、臨海斎場(大田区)や代々幡斎場(渋谷区)に霊安室が併設されており、葬儀までの数日間、静かにご安置することができます。この段階で葬儀社へ連絡を入れると、搬送や安置の手配、葬儀日程の相談まで一括でサポートしてもらえます。

● 2. 葬儀の打ち合わせと日程の決定

葬儀の形式(家族葬・一日葬・直葬など)を決め、ご家族や菩提寺、火葬場の空き状況を確認しながら日程を調整します。最近では「ご家族だけでゆっくり見送りたい」という希望から、通夜を省略して葬儀・告別式を一日で行う「一日葬」を選ばれる方も増えています。どの形式を選ぶかは、菩提寺・ご予算・ご家族の意向を踏まえて決めるとよいでしょう。

● 3. 通夜・葬儀・告別式の流れ

- ご逝去

- ご遺体の搬送・安置

- 葬儀社との打ち合わせ

- 通夜(読経・焼香・会食など)

- 葬儀・告別式(読経・焼香・喪主挨拶など)

- 出棺・火葬

- 初七日法要(最近は葬儀当日に併せて行うことが多い)

世田谷区内には公営の火葬場がないため、渋谷区の代々幡斎場(民間)、品川区の桐ヶ谷斎場(民間)、大田区の臨海斎場(区営)などを利用される方が多くなっています。

● 4. 不安を軽くするためのポイント

初めての葬儀では、手続きや費用、宗教儀礼など分からないことが多いものです。「何を、いつ、誰に頼めばいいのか」を一緒に考えてくれる葬儀社を選ぶことが、何より安心につながります。蒼礼社では、臨終から葬儀後の手続きまでを一貫してサポートし、ご家族の心に寄り添うご案内を心がけています。

② 葬儀の日程を決める際に家族・親族で確認すべき重要事項

葬儀の日程を決める際には、思った以上に多くの調整が必要です。「火葬場の空き状況」や「お寺様のご都合」など、どれか一つでも合わないと日程が動いてしまうため、早めに確認を進めることが大切です。ここでは、家族や親族で話し合っておくべき主なポイントを解説します。

● 1. 菩提寺(お寺)の予定を最優先に確認

ご家族に菩提寺(先祖代々のご供養をお願いしているお寺)がある場合は、まずご住職の予定を確認します。ご住職のご都合によっては、通夜や葬儀の日程が決まらないこともあります。世田谷区では、地域に根ざした寺院も多く、宗派によって儀礼の流れが変わる場合があります。

● 2. 火葬場の空き状況を確認

世田谷区には火葬場がないため、近隣の代々幡斎場(渋谷区)、臨海斎場(大田区)、桐ヶ谷斎場(品川区)を利用するケースが一般的です。これらの火葬場は予約制で、混雑状況によっては数日から1週間程度待つこともあります。一般的に「友引」は火葬場が休みのため、その前後は予約が集中しやすく、葬儀社を通じて早めに予約を行うと安心です。

● 3. 親族・関係者の予定を確認

葬儀に参列してほしい親族や、故人と関わりの深かった方々の予定も確認しておきましょう。「全員がそろう日」を基準に考えるよりも、もっとも多くの方が集まりやすい日を選ぶのが現実的です。最終的には遺族の予定を最優先にして決定します。

● 4. 葬儀の形式を決める

最近では、通夜を省略して葬儀・告別式を一日で行う「一日葬」や、身内だけで行う「家族葬」を選ばれる方が増えています。どの形式を選ぶかによって、式場や火葬場の手配、会食の有無などが変わります。費用面も含めて、葬儀社に相談しながら家族の意向に合った形を決めましょう。

● 5. 故人の希望や宗派のしきたりを尊重

生前に「静かに見送ってほしい」「お経をあげてほしい」などの希望を残されている場合は、その意向を最優先にします。また、仏式・神式・無宗教など宗教形式によって段取りが異なるため、宗派の確認も忘れずに行いましょう。

● 6. まとめ:大切なのは「相談の順序」

- 菩提寺(僧侶)

↓ - 火葬場

↓ - 式場

↓ - 親族

の順に相談を進めるとスムーズです。蒼礼社では、ご家族の希望を伺いながら、これらの調整を代行・サポートいたします。初めての方でも安心して日程を決められるよう、丁寧にご案内いたします。

③ 通夜当日に必要な準備品と参列者への対応・受付マナー

通夜は、故人と過ごす最後の夜であり、弔問に訪れる方々が最も多く集まる場でもあります。ご遺族にとっては慌ただしい一日になりますが、事前に準備を整えておくことで、落ち着いてお見送りができます。ここでは、通夜当日に必要なものや、参列者を迎える際の基本的なマナーをまとめました。

● 1. 通夜の前に準備しておくもの

- 式場の集合時間の確認

- 受付・会計係の手配

- 返礼品の数量確認(不足がないように余裕をもって準備)

- 通夜ぶるまい(料理・飲み物)の内容と数量確認

- 供花・供物の並べ順の最終確認

- 座席の確認(親族・一般)

- 現金の用意(御布施・式場使用料・火葬料など)

- 枕飯・枕団子の用意(※浄土真宗を除く)

- 棺に入れる副葬品や式場に飾る品の準備

開式の約30分前には僧侶が到着されます。その際にご挨拶を済ませ、御布施をお渡ししておくと安心です。

● 2. 受付の流れと担当の決め方

通夜では、受付を円滑に行うことが大切です。一般的には、親族や親しい友人の中から2〜3名にお願いし、開式の約1時間前(17時頃)には準備を整えておきます。

受付の主な業務

- 芳名帳への記入を案内する

- 来場者へ一礼し、香典を受け取る

- 返礼品の引換券を渡す

- 「ご愁傷様です」と声をかけられた際は黙礼で応じる

香典は参列者が受付を通過した後、会計係が開封・確認します。香典の保管と集計を担当する「会計係」を別に設けておくと安心です。

近年は家族葬が増え、自宅に持ち帰ったあとでご遺族が香典袋を開封・確認するケースも見られます。

※受付や会計係の業務は、一般的に葬儀社では代行しません(トラブル防止のため)。

● 3. 喪主・遺族の対応と挨拶マナー

喪主やご遺族は、会場入口または控室で親戚や参列者をお迎えします。長い会話は避け、以下のような簡潔な言葉で丁寧に応じます。

「本日はお忙しい中、ありがとうございます。」

「お心遣いをいただき、ありがとうございます。」

地域によっては、通夜の締めくくりに喪主が挨拶を行うこともありますが、関東では改まった挨拶は控え、通夜ぶるまいの席を回りながら参列者に感謝を伝える形が一般的です。

● 5. 蒼礼社からのアドバイス

通夜の準備は、想像以上に細やかな段取りが必要です。蒼礼社では、受付用具や返礼品の手配、通夜ぶるまいの手配までを一括でお手伝いし、喪主様が安心して当日を迎えられるようサポートいたします。

④ 葬儀・告別式当日の式場準備と参列者への挨拶・マナー

葬儀・告別式は、故人を正式にお見送りする大切な儀式です。当日は時間に追われがちですが、あらかじめ流れを把握しておけば、落ち着いて進めることができます。ここでは、準備から火葬までの流れ、そして喪主やご遺族の対応について解説します。

● 1. 葬儀当日の最終確認

- 副葬品の確認(棺の中に納めたい品物)

- 喪主挨拶の原稿

- 火葬場に同行する人数

- 精進落としの数

- 献杯の挨拶

- 現金の用意(御布施・式場使用料・火葬料など)※通夜に用意していない場合

● 2. 開式前の準備と喪主の心構え

式の開始およそ60分前には、葬儀社の担当者から喪主・ご遺族へ当日の進行について説明があります。喪主は式全体の代表となりますが、すべてを一人でこなす必要はありません。ご親族や葬儀社スタッフに任せられる部分は委ね、心を込めて故人と最後の時間を過ごすことが大切です。

● 3. 葬儀・告別式の一般的な流れ

- 開式(導師入場)

- 読経

- 焼香(親族 → 一般会葬者の順)

- 弔辞(最近では行わないことが多い)

- 閉式(導師退場)

- 弔電披露

- お別れ(棺への花入れ)

- 喪主挨拶

- 出棺

閉式後は親族・参列者が棺に花を収め、故人と最後のお別れをします。お別れの時間を慌ただしくしないために、最近では開式を10〜15分前倒しすることも増えています。

● 4. 火葬場での流れとマナー

火葬場では、火葬炉前で僧侶が読経し、参列者は焼香を行います。その後、控室で待機し、収骨(お骨上げ)を経て終了となります。収骨までの所要時間は火葬場によって異なりますが、おおよそ1時間前後です。

世田谷区の方は主に代々幡斎場(渋谷区)や臨海斎場(大田区)を利用することが多く、どちらも葬儀から火葬まで同じ敷地内で行えるため、移動の負担が少ないのが特徴です。火葬後は喪主が代表して「本日は誠にありがとうございました」と簡潔にお礼を述べると良いでしょう。

● 5. 喪主挨拶・遺族代表挨拶のマナー

葬儀・告別式では、喪主の挨拶が式の締めくくりになります。

形式にとらわれず、感謝の気持ちを短く伝えることが大切です。

<例文>

出棺に先立ちまして、遺族を代表し、皆様に一言ごあいさつを申し上げます。

本日はご多忙のところ、ご会葬いただき誠にありがとうございました。

故人存命中は皆様方からひとかたならぬご厚情を賜りまして、心からお礼申し上げます。

皆様方にお見送り頂き、故人もさぞ喜んでいることと存じます。

(ここに故人の略歴やエピソード、どのように亡くなったかを加える場合もあります)

残された私たち一同は若輩ではありますが、これから故人の遺志にそうよう努めていく所存でございます。

皆様方には、故人同様のお付き合い、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

簡単ではございますが、これをもちまして御礼に代えさせて頂きます。

本日は誠にありがとうございました。

● 6. 蒼礼社からのサポート

葬儀当日は時間の流れが早く、気づかないうちに慌ただしく過ぎてしまうことがあります。蒼礼社では、式の進行確認・僧侶対応・御布施の受け渡し・出棺時の誘導まで、すべてスタッフが丁寧にサポートいたします。ご家族が心静かにお別れの時間を過ごせるよう、式の前後を通してしっかりとお支えいたします。

⑤ 葬儀の段取りまとめ

葬儀は、人生の中で何度も経験するものではありません。そのため、いざという時に「何をどう進めればよいのか」が分からず、不安を感じる方が多いのが現実です。しかし、段取りの流れと要点を押さえておけば、慌てることなく心を込めてお見送りすることができます。ここまでの内容をもとに、葬儀の流れを簡潔に振り返ってみましょう。

● 葬儀の基本的な流れ

- 臨終・搬送:医師による死亡確認後、葬儀社へ連絡し、安置場所を決めて搬送します。

- 打ち合わせ・日程決定:菩提寺・火葬場・親族の予定を確認し、葬儀の形式と日程を決定します。

- 通夜の準備:受付や返礼品、通夜ぶるまいの準備を整え、当日の流れを確認します。

- 通夜の実施:読経・焼香・会食などを通じて、故人との最後の夜を過ごします。

- 葬儀・告別式:読経・焼香・お別れ・出棺・火葬を行い、故人を正式に見送ります。

- 収骨・初七日法要:火葬後に収骨(お骨上げ)を行い、多くの場合は葬儀当日に初七日法要もあわせて営まれます。

● 段取りを円滑に進めるポイント

- 早めの相談が安心につながる:亡くなった直後は慌ててしまうことが多いため、事前に葬儀社に相談しておくと安心です。

- 役割分担を明確に:喪主・受付・会計など、誰に何を任せるかを決めておくと当日の混乱を防げます。

- 費用は総額で把握:祭壇・式場・返礼品・料理などは総額を意識。火葬場費用や御布施など現金での支払いが必要な費用も事前準備を。

- 宗派や家族の意向を尊重:故人の希望や信仰を尊重し、無理のない形を選びましょう。

● 蒼礼社からのメッセージ

世田谷区では区内に火葬場がないため、臨海斎場・代々幡斎場・桐ヶ谷斎場など近隣施設を利用される方がほとんどです。私たち蒼礼社は、地域の事情を熟知した葬儀社として、ご家族の希望に沿った最適な段取りをご提案いたします。どんな小さなことでも構いません。ご不安な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

株式会社蒼礼社

代表取締役 塩田 正資

株式会社蒼礼社は、皆様の大切な想いに寄り添いながら、葬儀のご相談をお受けしています。 私自身14歳で父を失った経験から命の儚さを感じ、この仕事に携わるようになりました。 蒼礼社では、ご遺族が安心してお別れできるよう、全てのプランに「エンゼルメイク」を含め、 故人を穏やかな姿でお見送りいただけるよう、心を込めてサポートしています。

-

2025.10.14

世田谷区での葬儀の段取り|初めてでもわかる流れと準備のポイント

-

2025.05.12

安くて簡単”の裏にある落とし穴?世田谷区で直葬を選ぶ前に知っておきたい5つのポイント

-

2025.02.14

プロが教える!世田谷区で家族葬・1日葬で失敗しない喪主挨拶:実例と安心の準備ステップ

-

2025.01.24

世田谷区の家族葬の香典マナー完全ガイド 失敗しない5つのポイント

-

2024.12.04

返礼品について

-

2024.11.05

世田谷区の死亡届 わかりやすい書き方と注意事項

-

2024.09.29

初めてでも安心!喪主の心得と世田谷区の葬儀の基本的な流れ

-

2024.09.01

世田谷区で初めての葬儀日程の決め方:押さえておきたいポイント

-

2024.06.13

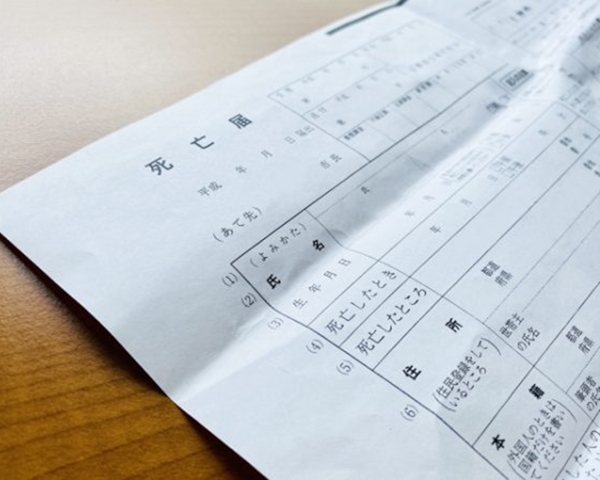

忌中と喪中の違いとは?知っておきたい喪に服す期間とマナー

-

2024.03.13

お彼岸の意味と過ごし方

式場案内 / 対応エリア

お問い合わせ

こちらからご相談ください。

また、供花の手配も承っております。

お気軽にお問い合わせください。

下記の地図にある左上のアイコン をクリックすると、表示される情報を変更できます。

をクリックすると、表示される情報を変更できます。

1都3県にある主要な火葬場、区営または市営の式場、寝台車、ご遺体を安置する施設が一目でわかります。