新着情報

世田谷区の家族葬の香典マナー完全ガイド 失敗しない5つのポイント

家族葬での香典マナーを抑えよう

家族葬が普及する中で、香典のマナーについて悩む方も多いのではないでしょうか。従来の一般葬とは異なり、家族葬は近親者のみで行われるため、香典を受け取るかどうかの対応も異なることがあります。ここでは、家族葬ならではの香典マナーや注意点を押さえておきましょう。

家族葬における香典の基本的な考え方

葬儀では、訃報の案内に「香典辞退」と記載がない場合、一般的に香典を受け取る意向があると考えられます。しかし、家族葬では訃報の案内を作成しないケースもあるため、事前に香典を受け付けるかどうかを確認することが大切です。

もし遺族が「香典を辞退する」と事前に伝えている場合、香典を持参する必要はありません。また、無理に渡すことは控えましょう。一方で、香典を受け取る場合もあるため、参列者として香典を準備しておくと安心です。

香典の金額相場と包み方

香典の金額は、故人との関係性によって異なります。以下を参考に、金額を考えてみましょう:

- 親族の場合 :1万円~5万円程度

- 友人・知人の場合 :5千円~1万円程度

- 職場の同僚・部下の場合:5千円~1万円程度

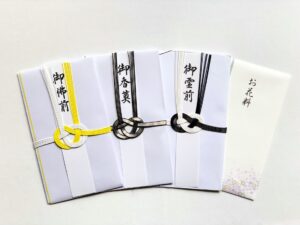

香典袋を選ぶ際には、必ず「不祝儀袋」を使用しましょう。表書きは仏教の場合、「御霊前」や「御香典」が一般的です。宗教が不明な場合でもこれらの表記で問題ありません。水引は黒白または双銀(そうぎん)を選び、包む際には新札を避け、あらかじめ使用したお札を準備しておきましょう。

香典を渡すタイミングと方法

家族葬では、香典を渡すタイミングが限られることがあります。葬儀会場に受付があれば、到着後に受付で渡しましょう。受付がない場合は、遺族に直接手渡す形となります。この際、「このたびはご愁傷様です」と一言お悔やみを添えるのがマナーです。

ただし、遺族が香典を辞退している場合は、無理に渡そうとするとかえって気を遣わせてしまうことがあります。その場合は、香典を渡すのは控え、心のこもったお悔やみの言葉だけを伝えるようにしましょう。

会社や友人からの香典の出し方

故人が職場の同僚や友人だった場合、香典を出す際のマナーや方法について悩むことがあるかもしれません。また、会社全体で対応する場合や、友人グループでまとめて香典を出す場合もあるでしょう。このセクションでは、会社や友人の立場で香典を贈る際のポイントを解説します。

会社として香典を出す場合

故人が職場の同僚や取引先の関係者である場合、会社として香典を出すケースがあります。この際、会社全体で対応するのか、個人として対応するのかをまず決めることが重要です。

会社全体で対応する場合

社員から金額を集めてまとめ、不祝儀袋に「〇〇株式会社 一同」と記載して渡します。金額の目安としては、一人あたり1,000円~3,000円を集め、合計5,000円~1万円程度を包むのが一般的です。

個人で香典を贈る場合

個人として香典を贈る場合でも、上司や同僚と相談し、会社全体の方針に沿った対応を取ると安心です。特に金額や渡し方などで会社全体の慣例がある場合、それに従うようにしましょう。

友人グループで香典を出す場合

友人グループで香典を出す場合も、金額を取りまとめて一つの香典袋で渡す方法がマナーとして適しています。この場合、香典袋の表書きにはグループの名前を記載し、裏面や別紙に全員の名前を記載すると良いでしょう。金額の目安は一人あたり3,000円~5,000円程度が無理のない範囲です。

葬儀後や欠席の香典対応方法

葬儀にどうしても出席できない場合や、後日改めて香典を渡すことになった場合、どのように対応すればよいか迷う方も多いのではないでしょうか。このセクションでは、葬儀欠席時や葬儀後の香典対応方法について解説します。

葬儀に欠席する場合の香典対応

どうしても葬儀に出席できない場合は、香典を郵送で贈るのが一般的です。郵送する際は、遺族への負担を最小限にするため、以下のポイントに気をつけましょう。

郵送時の注意点

- 現金書留を使用する

香典は現金を含むため、必ず郵便局で現金書留封筒を購入し、中に香典袋を入れて送ります。封筒に「不祝儀」と記載することで、相手にも失礼がありません。 - 送付先の確認

香典を送る際には、遺族が住む住所や、葬儀会場の連絡先などを事前に確認しておきます。ただし、葬儀会場宛ての場合は、葬儀終了後に届くと遺族が受け取れない可能性があるため、注意が必要です。 - 簡単な手紙を添える

香典袋だけでなく、短いお悔やみのメッセージを添えると、遺族に気持ちが伝わります。例文としては次のようなものが挙げられます:- 「このたびはご愁傷様です。葬儀に伺えず申し訳ございません。心よりご冥福をお祈り申し上げます。」

葬儀後に香典を渡す場合

何らかの事情で、葬儀後に香典を渡す必要がある場合もあります。その際は、遺族の都合に配慮しつつ、直接訪問して渡すか、郵送を検討します。

直接訪問する場合

- 遺族の自宅を訪問する際は、事前に連絡をして、都合の良い時間を伺うのがマナーです。

- 訪問時には、香典を持参し、「改めてお悔やみ申し上げます」と一言添えて渡します。弔問の目的は、遺族を慰めることにあるため、長居をしすぎないよう注意しましょう。

欠席時に気をつけたいポイント

- 香典を贈るタイミングは「忌中(四十九日以内)」が目安です。

- 手紙やメッセージを添えることで、香典とともに心遣いが伝わります。

地域や宗教による香典の違い

香典の風習は、日本全国で一律というわけではありません。地域や宗教ごとに異なるルールやマナーが存在します。故人や遺族の出身地や宗教を尊重するためにも、基本的な違いを理解しておくことが大切です。このセクションでは、地域や宗教による香典の違いについて解説します。

地域ごとの香典の違い

日本各地には、香典に関する独自の慣習が存在します。たとえば、香典の金額相場や香典袋のデザイン、表書きの書き方などに違いが見られます。

香典の金額相場

地域によって香典の金額相場が異なる場合があります。たとえば:

- 関東地方では、友人・知人への香典は5,000円〜1万円程度が一般的です。

- 関西地方では、同じ友人・知人でも3,000円〜5,000円程度が目安になることが多いです。

金額の感覚は地域や親族間のルールに左右されるため、迷ったときは周囲の人や親戚に確認するのが安心です。

香典袋の選び方と表書き

- 表書きの違い:仏教では「御霊前」「御香典」が一般的ですが、関西地方では「御仏前」が使われることもあります。特に浄土真宗では、故人がすでに仏になったと考えるため、「御仏前」を使用するのが特徴です。

- 袋のデザイン:関西では、不祝儀袋の水引に黄色と白の組み合わせを使うことがあり、関東の黒白や双銀とは異なる習慣があります。

宗教による香典の違い

故人や遺族の宗教に合わせた香典の表書きや対応をすることも重要です。ここでは、代表的な宗教ごとの違いを見てみましょう。

仏教

- 表書き:多くの場合「御霊前」「御香典」を使用しますが、浄土真宗では「御仏前」を用います。

- 水引:黒白や双銀、関西では黄白の水引が使われることがあります。

神道

- 表書き:「御玉串料」や「御神前」と書くのが一般的です。仏教の「御霊前」を使用しないよう注意が必要です。

- 水引:白黒、双銀、または白一色のものを使います。

キリスト教

- 表書き:「御花料」と書くのが基本です。「香典」という言葉は使用しません。

- 水引:水引のついていない白い封筒を用いる場合が多いです。

地域や宗教に配慮した対応を

香典のマナーは、遺族や地域、宗教の習慣によって大きく変わります。迷ったときには事前に葬儀の案内状や親しい人に確認することで、失礼のない対応ができます。また、地域や宗教に配慮した行動は、遺族への心遣いがより伝わるものです。

家族葬での香典を総括しよう

家族葬が一般的になりつつある現在、香典マナーについて悩む方も増えています。この記事で解説したように、家族葬特有の配慮や地域・宗教の違いに注意しながら対応することが大切です。このセクションでは、家族葬における香典マナーの重要なポイントを振り返りつつ、改めて香典の意義について考えます。

家族葬特有の香典マナーの重要ポイント

- 事前確認が基本

家族葬では、遺族が香典を辞退するケースも少なくありません。そのため、香典を用意する前に「香典を受け付けるかどうか」を確認することが第一歩となります。また、訃報の案内や喪主との会話を通じて、遺族の意向に寄り添った対応を心がけましょう。 - 遺族への負担を減らす配慮

家族葬は、遺族が静かに故人を偲ぶための場であることが多いです。そのため、香典の渡し方やメッセージの内容も、相手の気持ちを尊重した柔軟な対応を意識しましょう。特に、郵送や後日の対応が必要な場合には、簡潔で心のこもった言葉を添えることが重要です。 - 地域や宗教の違いを理解する

香典のマナーは、地域や宗教によって異なることがあります。故人や遺族の信仰に配慮することで、相手に安心感や敬意を伝えることができます。迷ったときは周囲の人に確認し、適切な対応を心がけましょう。

香典の意義を改めて考える

香典は、故人に対する弔意を示すだけでなく、遺族の心に寄り添う大切なものです。そのため、金額の大小に関わらず、故人への思いと遺族への配慮が込められていることが最も重要です。家族葬の場では特に、形式よりも相手の気持ちを尊重することが重視されます。

また、香典は単なるマナーではなく、遺族への経済的な助けにもつながります。これは、故人を悼む心とともに、遺族を支える社会的な仕組みでもあるのです。家族葬という形式であっても、この本質は変わりません。

家族葬を通じて故人を偲ぶ

家族葬は、小規模ながらも温かみのある形で故人を偲ぶ場です。香典を通じて、自分の思いを伝えると同時に、遺族が故人と静かに向き合う時間を尊重することが何よりも大切です。

この記事が、家族葬での香典対応に悩む方々にとって役立つガイドとなり、遺族や故人への思いを形にする一助になれば幸いです。

世田谷区、目黒区、渋谷区の家族葬のことなら、蒼礼社へご相談ください。

※他の地域でも可能な限り対応します。

株式会社蒼礼社

代表取締役 塩田 正資

株式会社蒼礼社は、皆様の大切な想いに寄り添いながら、葬儀のご相談をお受けしています。 私自身14歳で父を失った経験から命の儚さを感じ、この仕事に携わるようになりました。 蒼礼社では、ご遺族が安心してお別れできるよう、全てのプランに「エンゼルメイク」を含め、 故人を穏やかな姿でお見送りいただけるよう、心を込めてサポートしています。

-

2025.10.14

世田谷区での葬儀の段取り|初めてでもわかる流れと準備のポイント

-

2025.05.12

安くて簡単”の裏にある落とし穴?世田谷区で直葬を選ぶ前に知っておきたい5つのポイント

-

2025.02.14

プロが教える!世田谷区で家族葬・1日葬で失敗しない喪主挨拶:実例と安心の準備ステップ

-

2025.01.24

世田谷区の家族葬の香典マナー完全ガイド 失敗しない5つのポイント

-

2024.12.04

返礼品について

-

2024.11.05

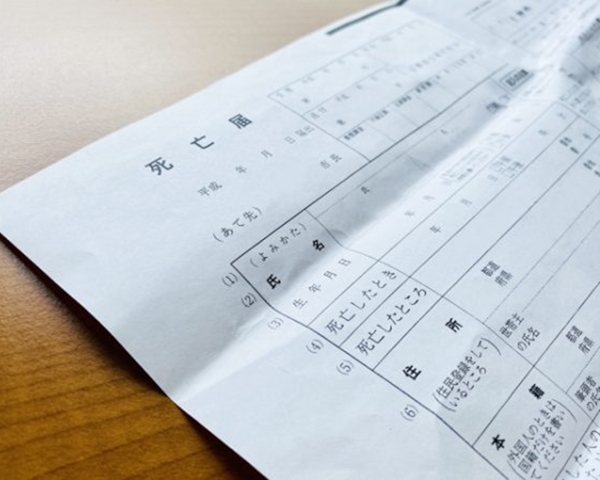

世田谷区の死亡届 わかりやすい書き方と注意事項

-

2024.09.29

初めてでも安心!喪主の心得と世田谷区の葬儀の基本的な流れ

-

2024.09.01

世田谷区で初めての葬儀日程の決め方:押さえておきたいポイント

-

2024.06.13

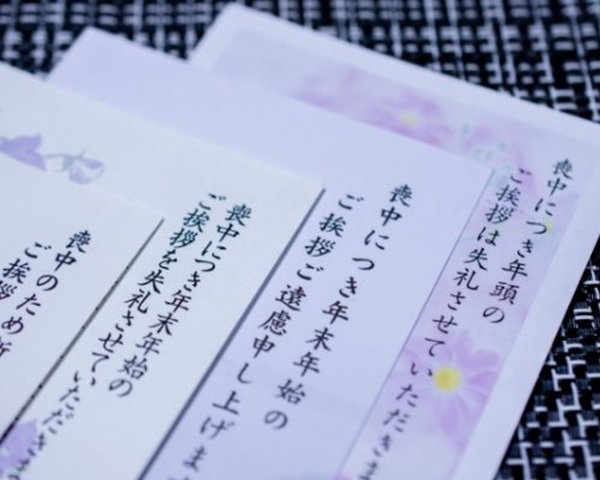

忌中と喪中の違いとは?知っておきたい喪に服す期間とマナー

-

2024.03.13

お彼岸の意味と過ごし方

式場案内 / 対応エリア

お問い合わせ

こちらからご相談ください。

また、供花の手配も承っております。

お気軽にお問い合わせください。

下記の地図にある左上のアイコン をクリックすると、表示される情報を変更できます。

をクリックすると、表示される情報を変更できます。

1都3県にある主要な火葬場、区営または市営の式場、寝台車、ご遺体を安置する施設が一目でわかります。